ヘッドライトの中心を割り出します。

ヘッドライトは3点支持で、その高さを調整して光軸調整します。

現状はカウルを外さないと光軸調整できず、尚且つレンズが前寄りなのでカウルに干渉しており、車検を通せるレベルに調整できるか疑問です。

デバイダーでレンズ中心から取り付けボルトまでの距離を測ります。

カウルを付けて、取り付けボルトの位置にマーキングします。

この6ヵ所に光軸調整用のサービスホールを開けます。

カウルを外して穴開けし、再度取り付けて位置を確認します。

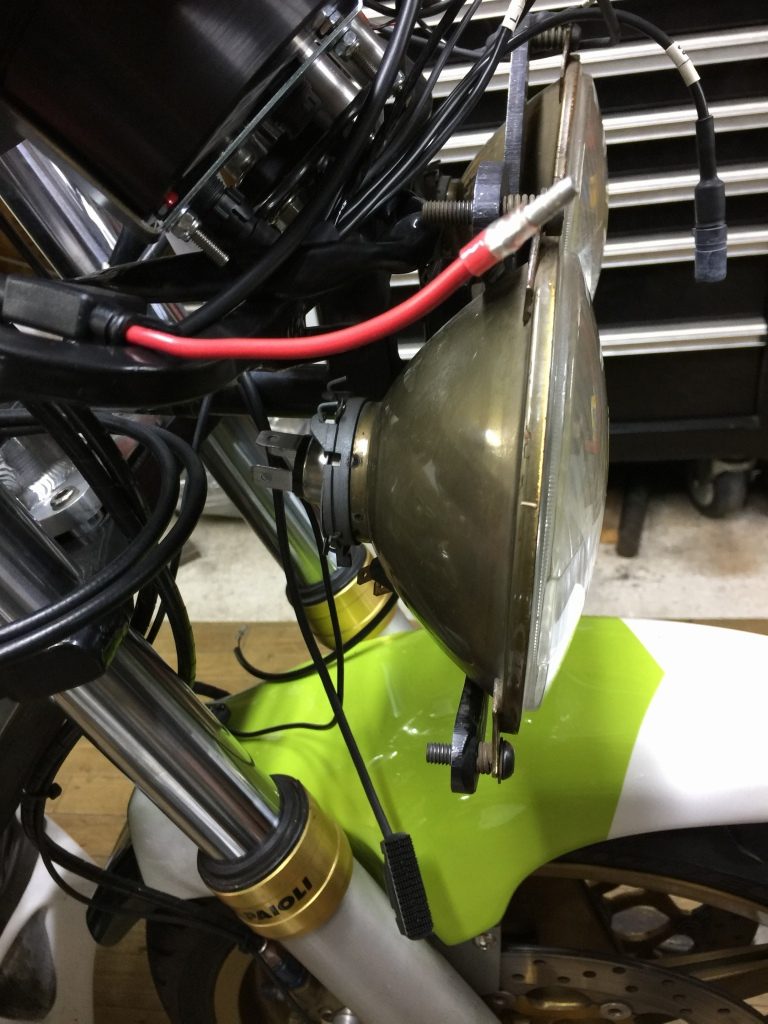

ヘッドライトのベースプレートは、裏側にスペーサーがあるので外します。

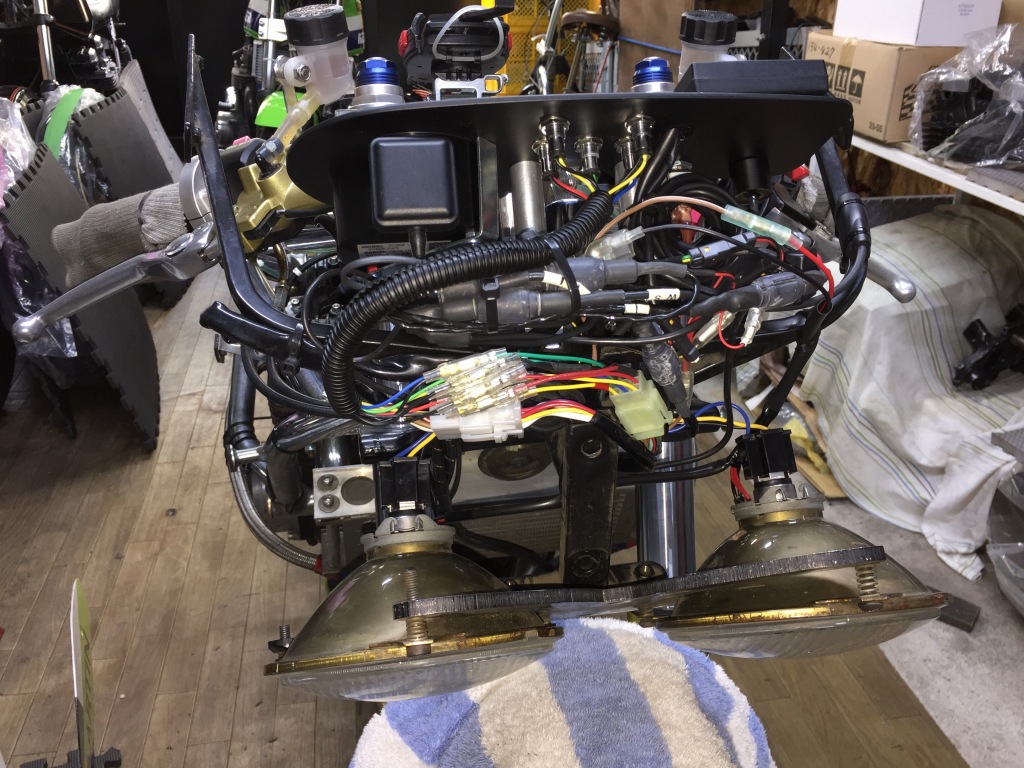

メーター裏の配線はこんな感じです。

今回のハーネスは、Z1000-R2純正メインハーネスを使い、基本的に色を純正に合わせて改造しているので、後々の故障でもマニュアルの配線図で回路が直ぐに追えるように製作しています。

スペーサーを外してヘッドライトベースを取り付けます。これでカウルとレンズの干渉は防げるでしょう。光軸調整範囲も広がったはずです。

ヘッドライトベースの周辺は重要な電源線などが通っています。

プレートのエッジで配線がダメージを受けないように対策します。

エッジをコルゲートチューブで覆います。これで信頼性が上がるでしょう。

カウルステーは少し曲がっており、ヘッドライトベースでみるとこの位右に傾いています。

この状態でカウルのフィッティングがされているので、むやみに修正はできません。ヘッドライトレンズ単体での光軸調整が重要です。

メーター裏が覗けてしまうので、ゴム板でカバーを作ります。

両サイドの白い部分が目立つので、つや消し黒のカッティングシートで覆います。

大きめに貼り、余りを切り落とします。

カッティングシートを貼り付けるとこんな感じです。

スクリーンを付けると内部の目立ったカウルの白い部分が無くなりスッキリしました。

光軸調整用のサービスホールは、ペーパーでバリを研いで滑らかにします。

バッテリーのプラスターミナルは露出しているので、汎用性の高いこちらの部品でカバーします。部品はホンダの純正品で、部品番号は 32414-MW0-000 です。

取り付けるとこんな感じです。

灯火の動作チェックをするとテールランプが点きません。

どうやら内部で断線しているもよう。

原因はアース線のハンダ剥がれでした。

新たにハンダ付けします。

テール関係のサブハーネスも、右側の既存の物から変更し、カワサキ純正色相当のリード線を使ったものに変更します。

接続も一目で解るよう、同色の収縮チューブを通しておきます。

電装品の艤装が完了しました。

これでZ1000-R2の配線図があれば簡単に故障探求できる配線になりました。

中央はリレー3個と新しいミニ平ヒューズの5連ヒューズBOXです。

エンジン上もかなりシンプルになりました。

外から見えるフロントサイドもスッキリしました。

フォーク周りもミニマムです。

スピードメーターの設定をするため、フロントタイヤの外径を計測します。

約1,838ミリでした。

この値を使って設定します。

新しいコックピットはこんな感じです。

スマホホルダーは、タコが見やすいように左に移動します。

これでハーネス類はメインも含め、ほぼ全て一新されました。