カムを取り付けて規定トルクで締め付けます。

今度は全てしっかりトルクが掛かります。

テンショナーは少し戻りがあったので、一部の部品を新品交換します。

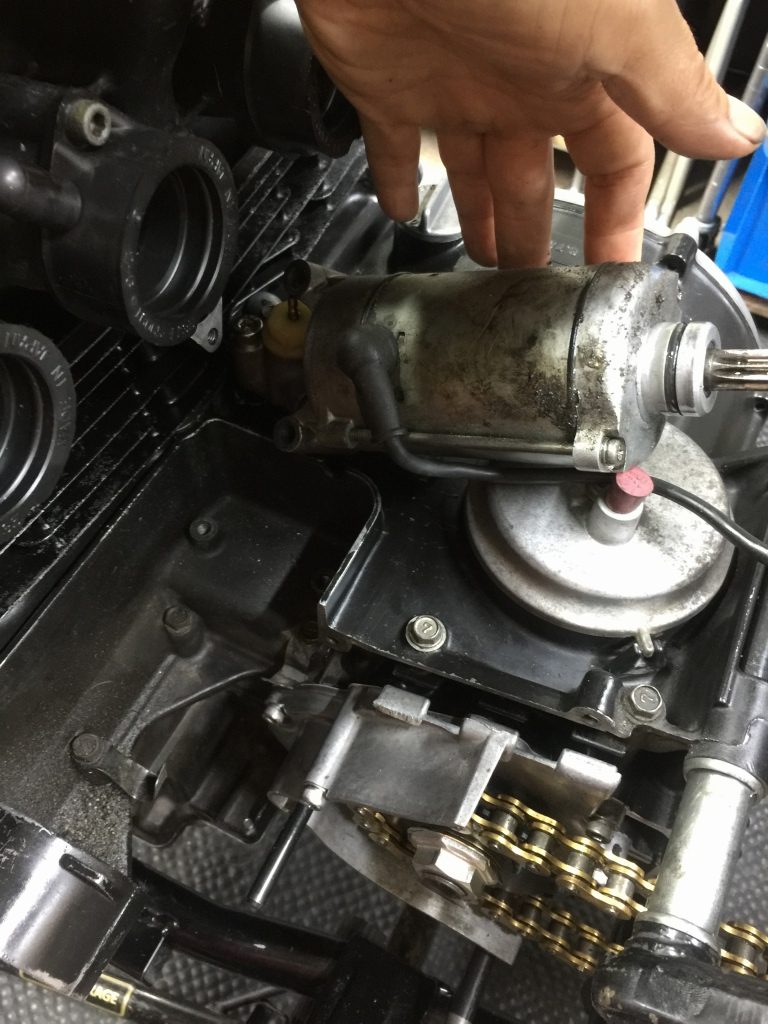

テンショナーを取り付ける前に、スターター下にオイルが垂れているので外して点検します。

スターターモーターのOリングがへったっているようです。オイル漏れはここからでしょう。

Oリングを新品交換します。

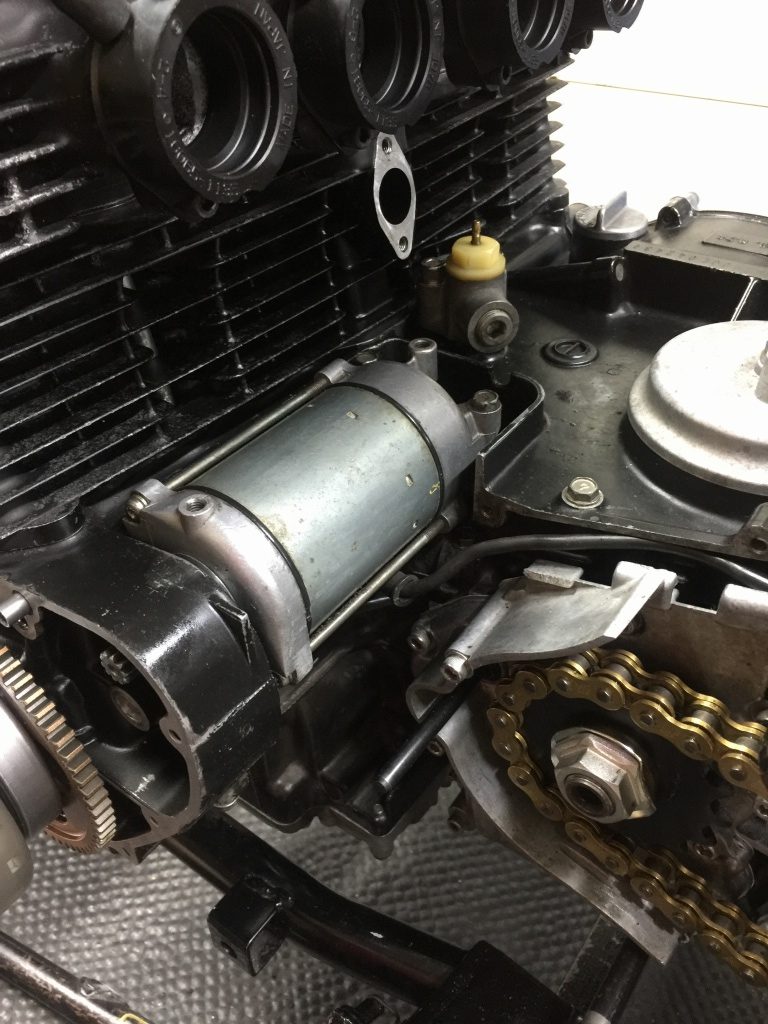

スターターを取り付けます。

先ほど、プッシュロッドなど内部の部品を新品交換したテンショナーを取り付けます。

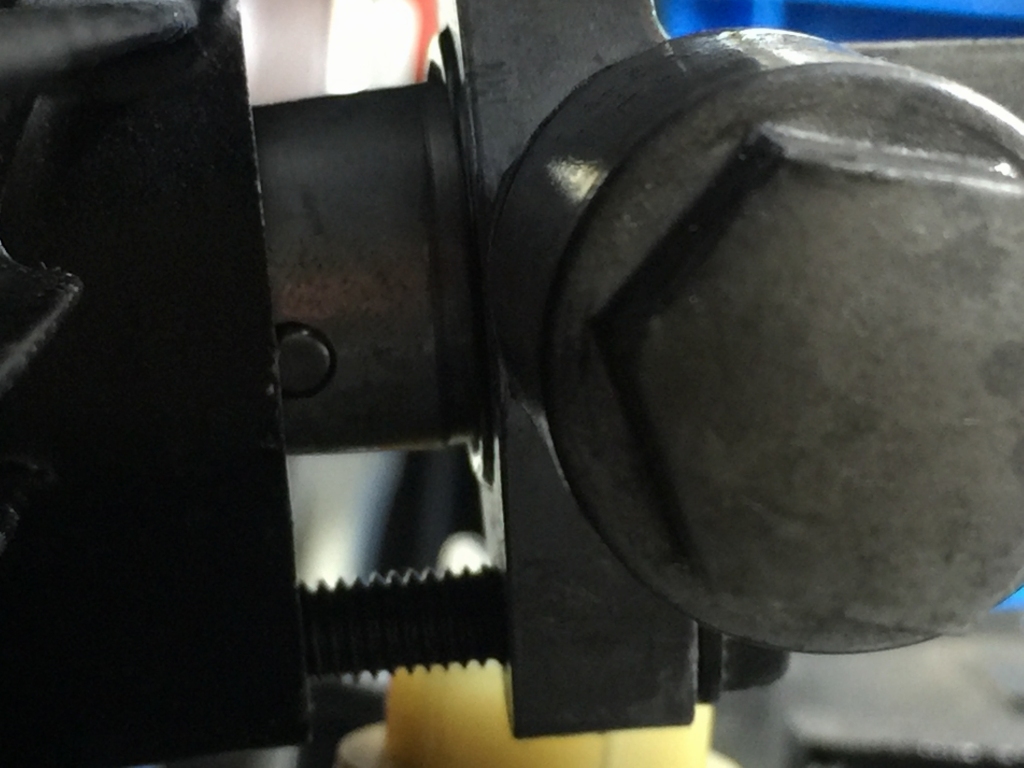

プッシュロッドのストッパーピンが落ちないように確認しながら取り付けます。

バルブクリアランスを調整します。

レンチで正逆転してみると、今度はカムチェーンのたるみが無いことが確認できました。テンショナーがしっかり受け止めているようです。

カムプラグとガスケットをセットします。

ヘッドカバーを取り付けます。

イグニッションコイルはクラックがあるので新品交換します。

きれいなプラグキャップは移植して継続使用します。

コイルを取り付けます。

ジェネレーターカバーも新品が入荷しました。1000J用のシルバーより、こちらのブラックの方が安いのが不思議です。

新品とは言え、最近の物は塗装の下地処理が悪く、線キズが多数あります。

当時の物は鏡のようにきれいでしたが。

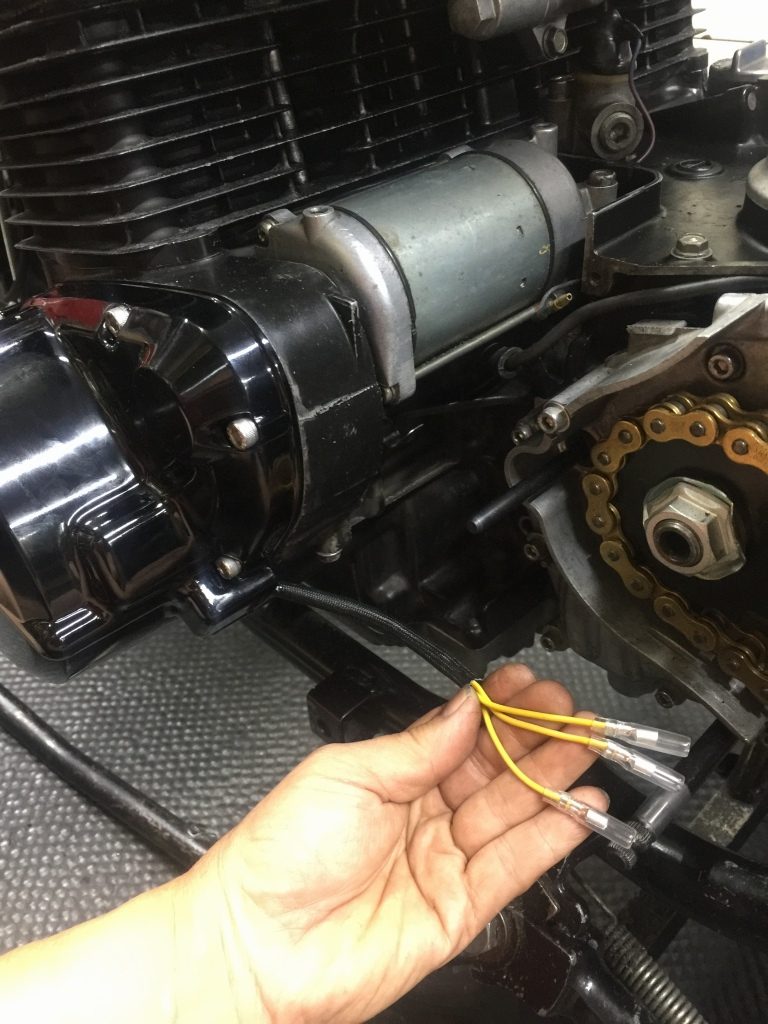

ステーターコイルを取り付けます。

ハーネスガイドはローターと干渉しないよう、外側に押し付けながら取り付けます。

ジェネレーターカバーを取り付けます。

断熱のため、純正同様ガラス編み組チューブを通し、ギボシをカシメます。

エンジン右エンドも少しメンテします。

ガバナー内のグリスが切れているので、耐熱グリスでグリスアップします。

続いて、フロント周りです。

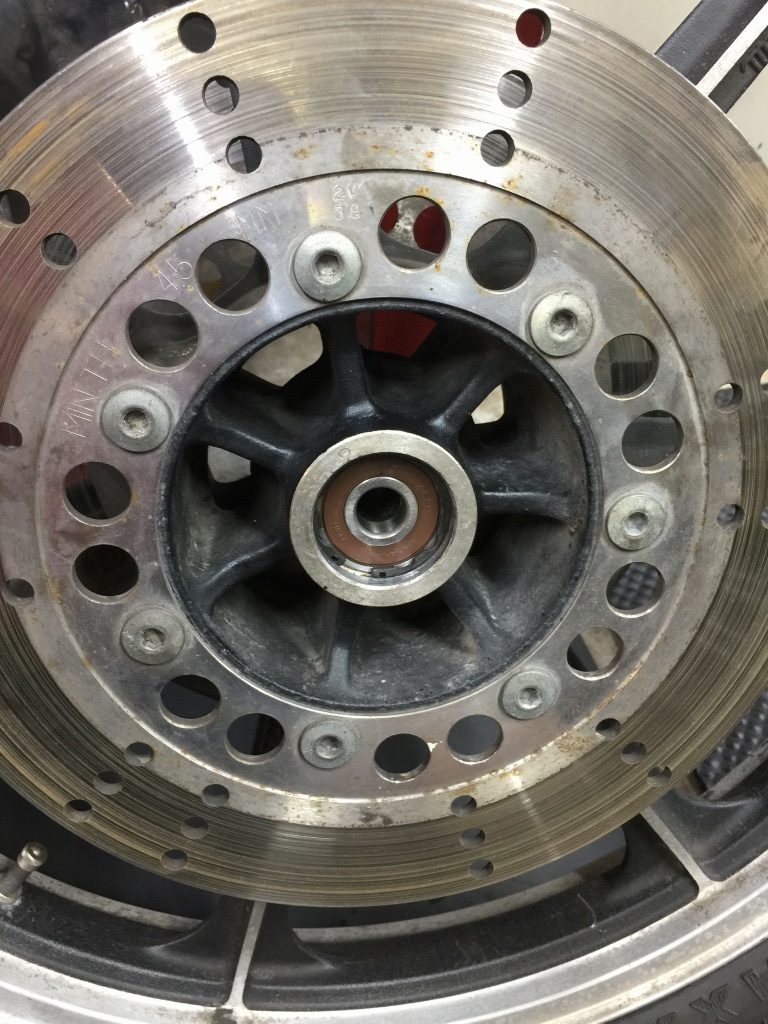

ホイールベアリングは指で回せないほどフリクションがあります。

ベアリングを外して交換します。

スピードメータートリガーの切り欠き付近は潰れています。

過去の組み付け時に切り欠きが合わないままアクスルを締め込んだのでしょう。

鉄棒に通して叩いて修正します。

新品のベアリングを圧入します。こんどのは防水性の高い接触シールタイプです。

ギヤボックスは切り欠きをきちんと合わせてからアクスルシャフトを締め付けます。

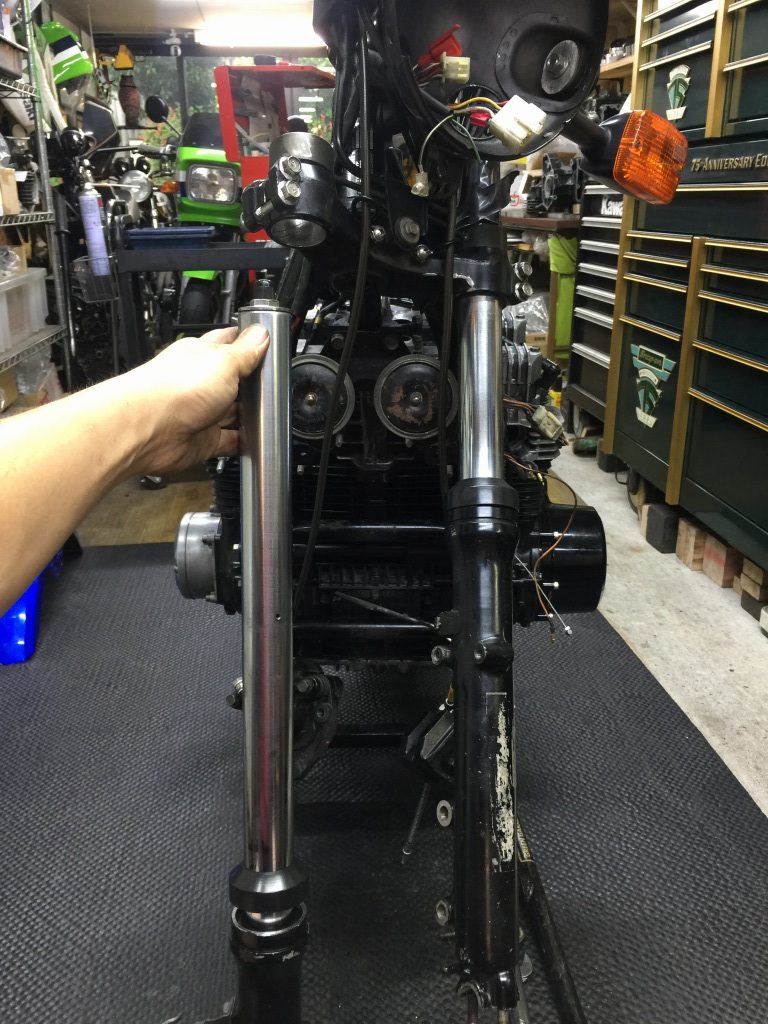

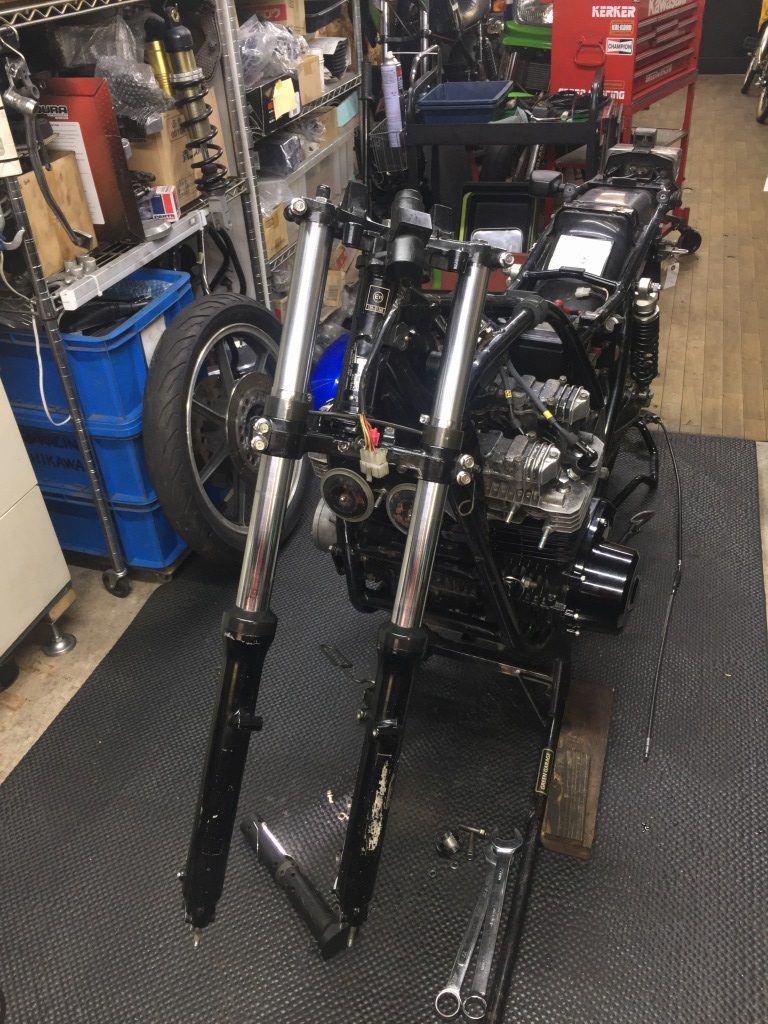

フロントフォークはオーバーホールするので外します。

Z1000-J3はZ1100-B2同様インナーチューブに穴が開いている仕様です。

横にするとオイルがこぼれるので要注意。

インナーチューブの穴の位置にはこのイコライザーが付いています。

連結しているパイプを通り、左右のエア圧が共有されます。

フォークを分解します。

交換する消耗品はこちら。ボルト類も傷んでいるので交換します。

新しいシールを圧入します。

続いて反対側も。

オーバーホール完了です。オイルはまだ入れません。

続いてステムベアリングをチェックします。

特にガタも無くスムーズでしたが、念のための分解です。

ベアリングは最近交換済みのようで真新しいです。

ロアのアウターレースは何か違和感がありますね。

圧入が浅いような気がします。

奥の隙間を測ってみると、0.1ミリ以上空いています。

レースを外して点検します。

前回の抜いた後は斜めのキズとして残っていますが、凹凸も特になく問題無いようです。

同じアウターレースを治具を使って奥までしっかり圧入します。

今度は隙間が無くなりました。

コロの方も点検します。グリスが少ないですね。ケージの内部にはグリスが入っていません。

アッパー側も同様で、ケージ内にはグリスがありません。おそらく外側に塗っただけだと思われます。

指の腹をうまく使い、グリスを内部に充填します。

反対側からグリスがはみ出してくればOKです。

アッパーベアリングもグリスを充填します。

こちらは手のひらに盛ったグリスを掻き込む感じでやるのが整備士のセオリーです。

これでくまなく充填できました。

ロア側にはダストシールの設定が無いので、タンクキャップのパッキンをシールとして使います。

引き伸ばしてこの位置に嵌めればOKです。

取り付けるとこんな感じ。

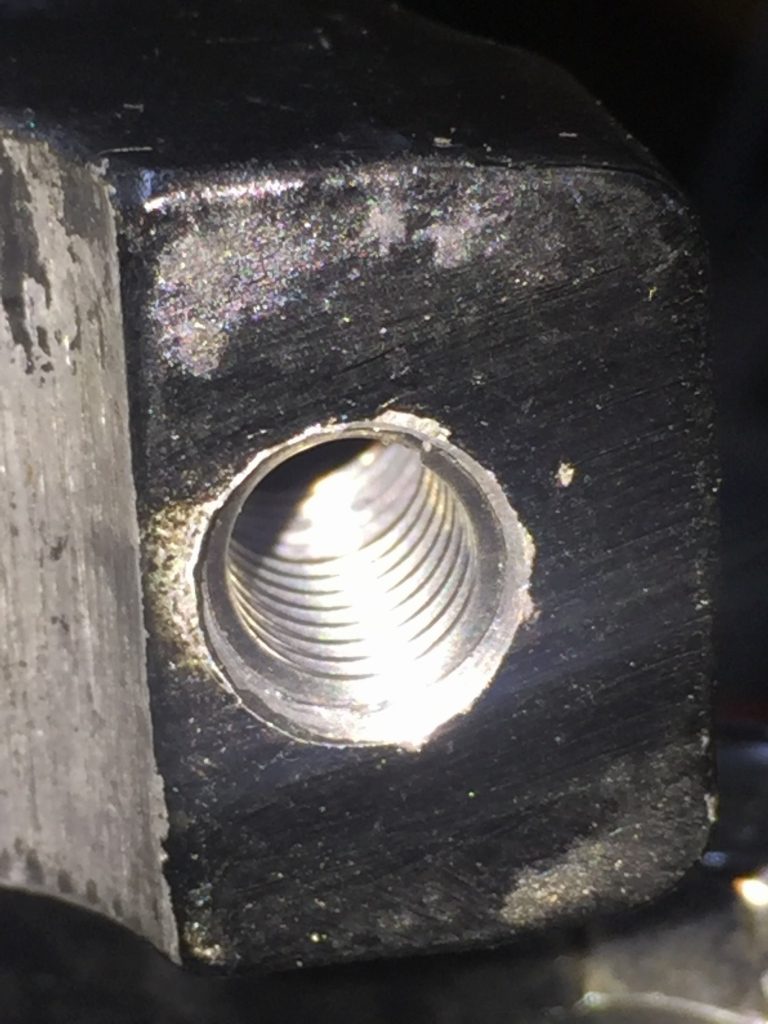

続いて、ハンドルクランプネジ穴の修正です。

1ヶ所ネジ山が潰れているとのこと。ここですね。

タップを立ててみますが、どうやら斜めになっているようです。

タップでは修正がきかないので、ヘリサート加工することに。

ドリルで下穴を開けます。

ヘリサートタップを立てます。

ヘリサートを挿入します。

ステムの修理、完了です。

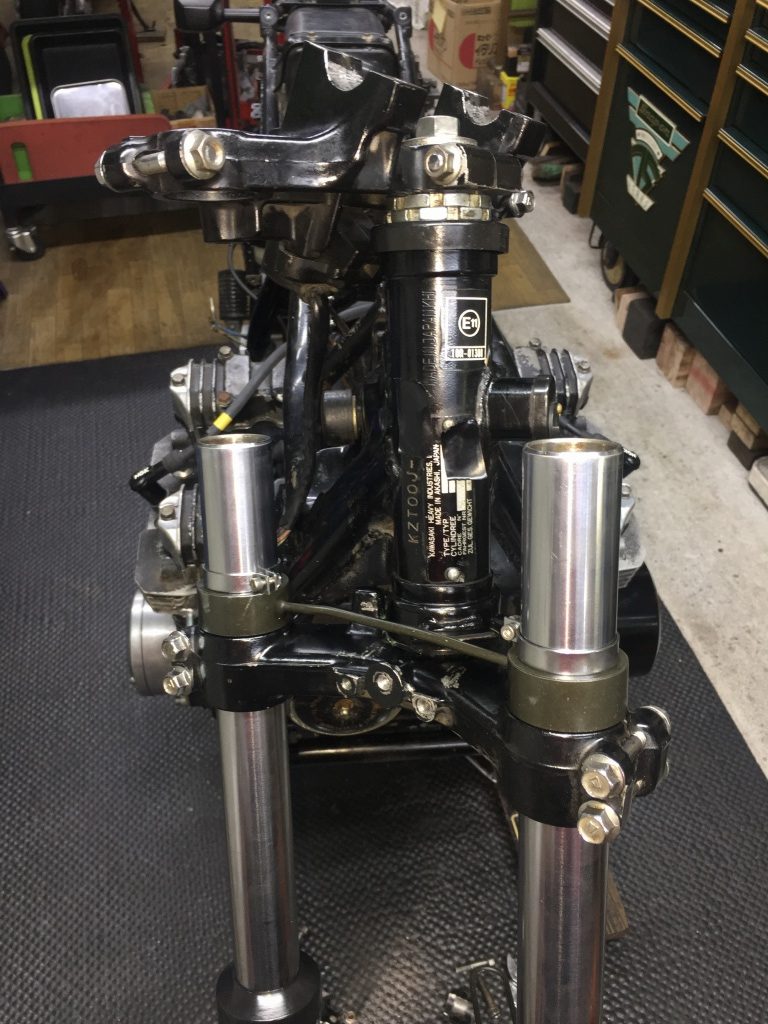

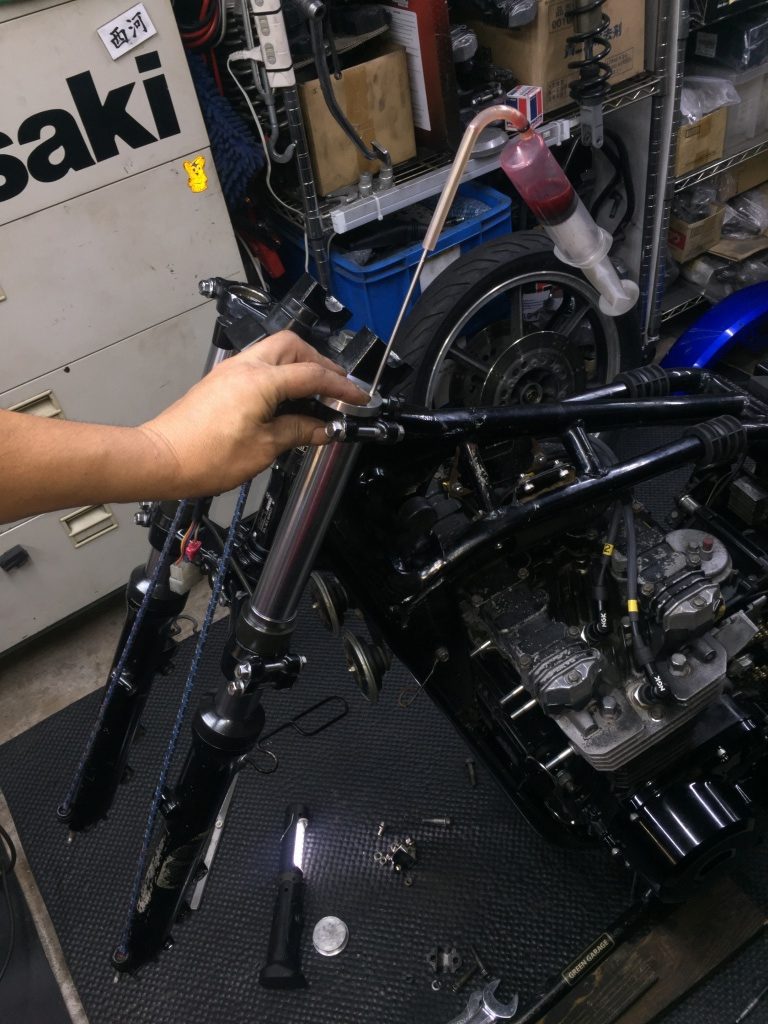

フォークを組み付けます。

イコライザーはロアステムの上側にセットします。内部にもOリングがあり気密が保たれます。

ステムのプリロードを調整したら、アッパーステムまで仮付けします。

ステムシャフトのボルトを本締めプリロードの変化を確認します。

渋くなるようだったら、ダブルナットを少し緩めてやり直します。

再度、プリロードを点検します。ガタ無く、ごくわずかにプリロードがある状態にすれば長持ちします。

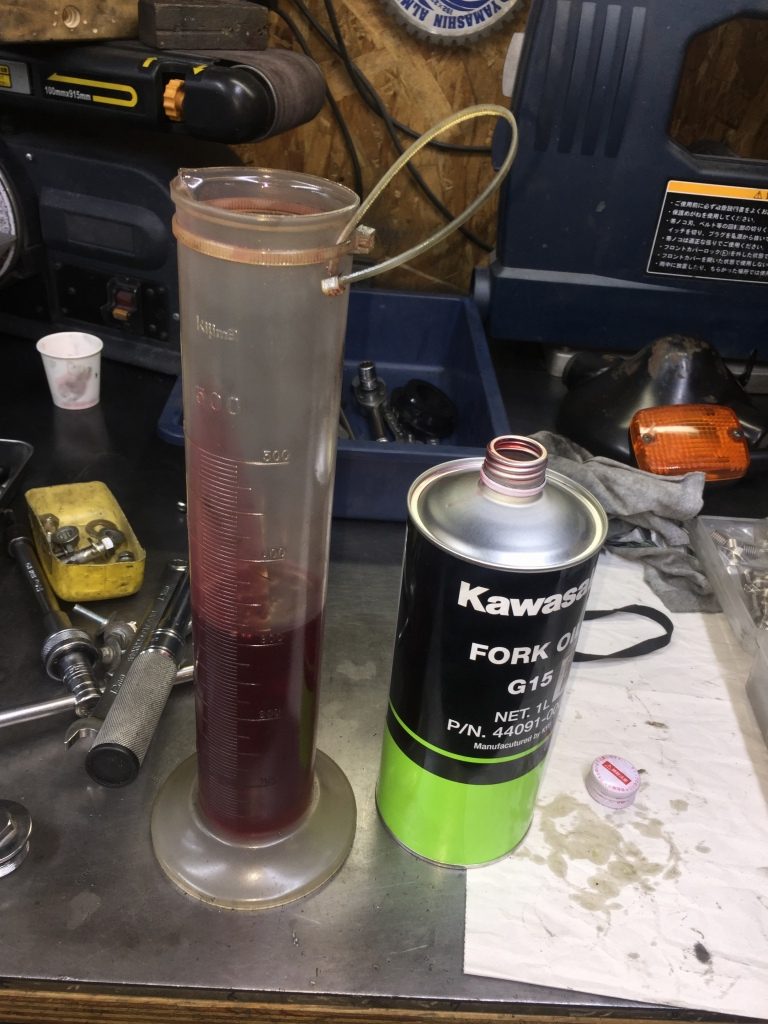

フォークをステムにセットしてからフォークオイルを充填します。

これはイコライザーがある車種に限っての手順です。

何度かストロークさせてエア抜きし、縮めた状態でオイルレベルを調整します。

セッティングはマニュアル通りです。

オイルレベルを決めてからスプリングを入れます。

フォークのオーバーホールが終了しました。

ハンドルクランプのネジは少しキズがあったのでダイスで修正します。

J系のハンドルクランプは少し特殊です。

矢印の前側の方が高さがあり、反対側は低くなっています。

取り付けるときは矢印を前に向けます。

締め付けはフロント側を密着させてからリヤ側を締めます。

後ろ側のみ隙間が空くのが正解です。これはJ1やR1のクランプも同様です。

これと同じなのがフロントアクスルクランプです。

これも矢印の前側が厚みがあります。

ホイールを取り付けます。

矢印は前方に向けます。

クランプの前側は密着し、後ろ側に隙間が空くのが正解です。

Z系などでフォークの前後を反転して使う場合も、矢印を前に向けて組み、前側密着の後ろ隙間が正解です。

仮止めしてあったフェンダーは、アクスルクランプを締め付けてから、ホイールのRにそろえて前後の高さを調整し、その後初めて本締めします。

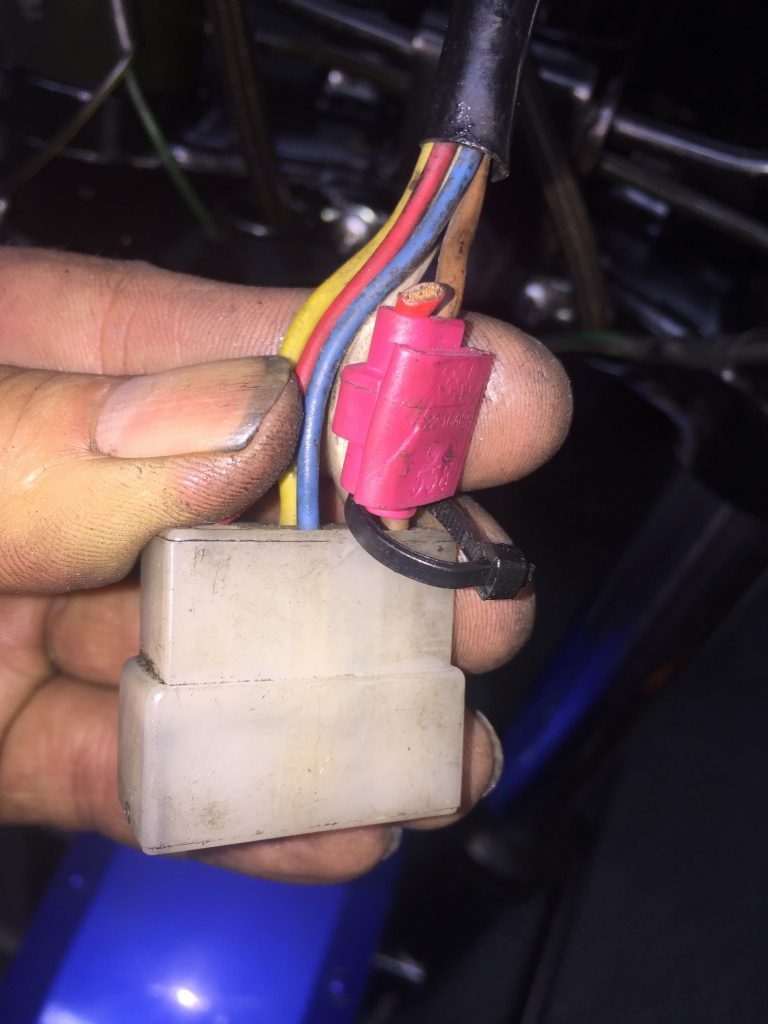

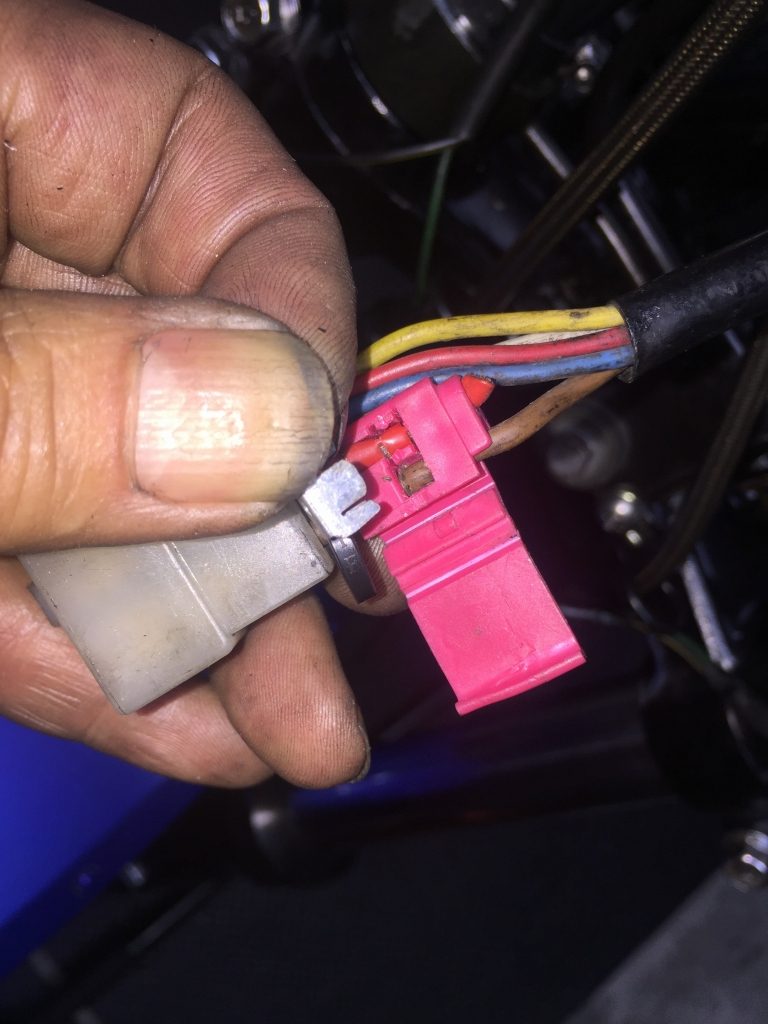

イグニッションスイッチのハーネスにエレクトロタップが付いています。

分岐した線は切られていますが、この茶色の線はイグニッションONで12Vとなるので、このままではショートする可能性があります。

エレクトロタップは、狭い金具を食い込ませて被覆を切って繋ぐ構造です。

そのため、素線まで傷つけるおそれがあります。

できれば、常に動くハーネスや、走行に重要なハーネスなどにはトラブルの原因となりかねないので、使用は避けた方がいいでしょう。

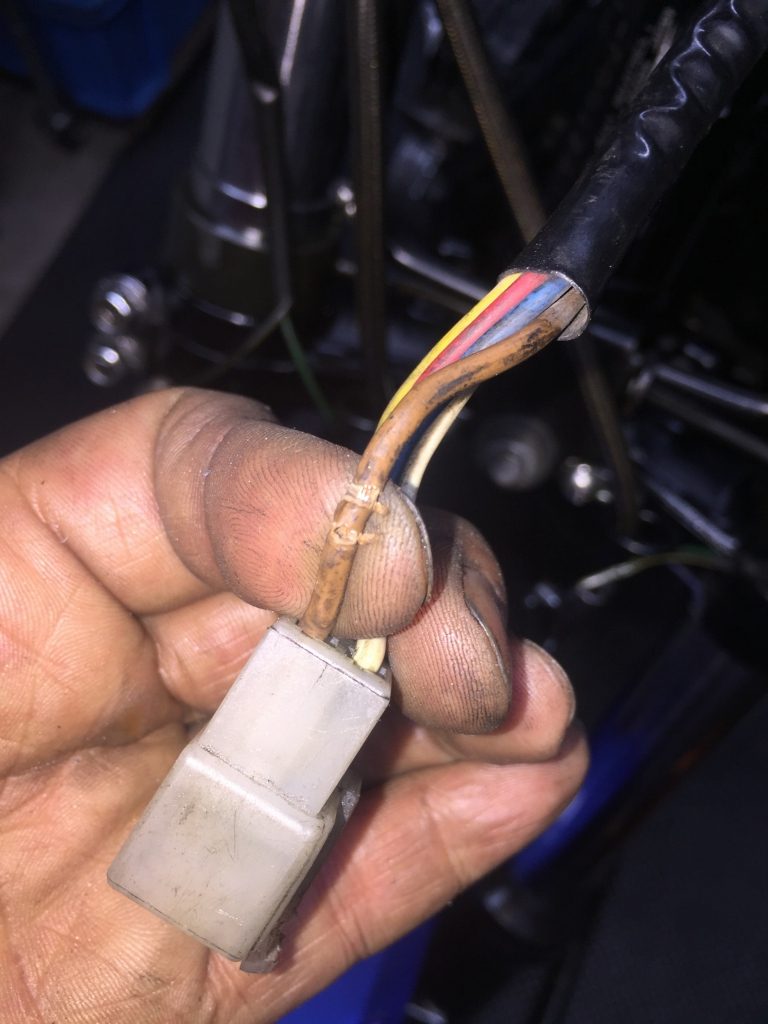

タップを取った痕はこんな感じです。

幸い、素線までは切れていませんでしたがキズが入っています。

タップは外して、テーピングしておきます。

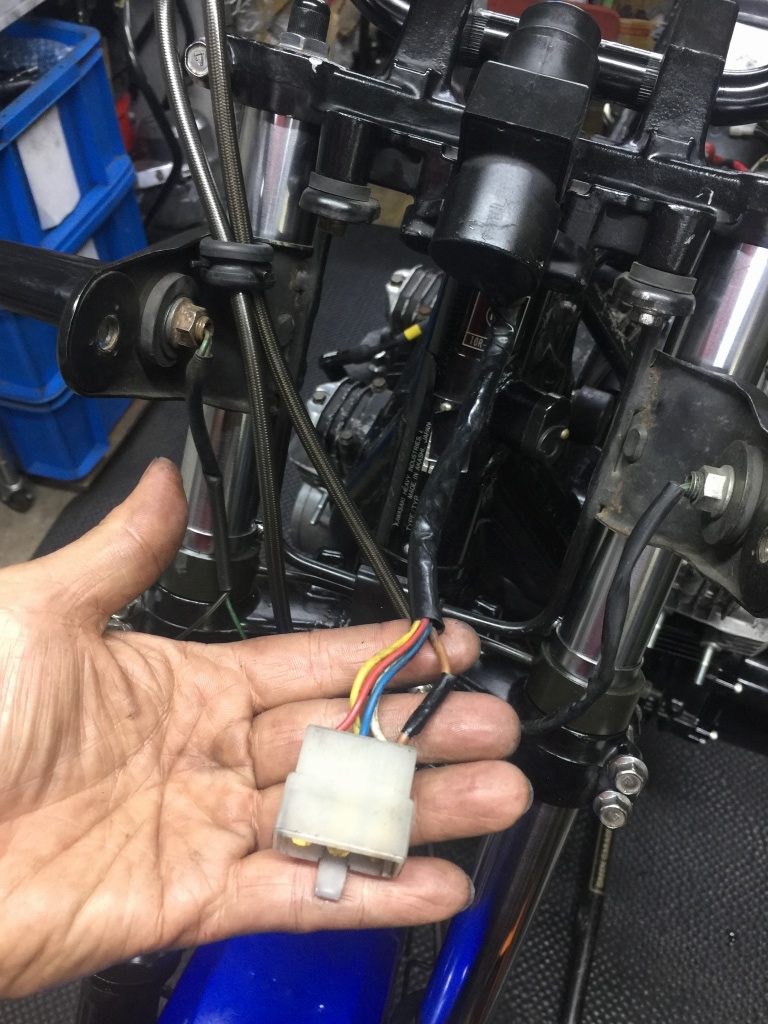

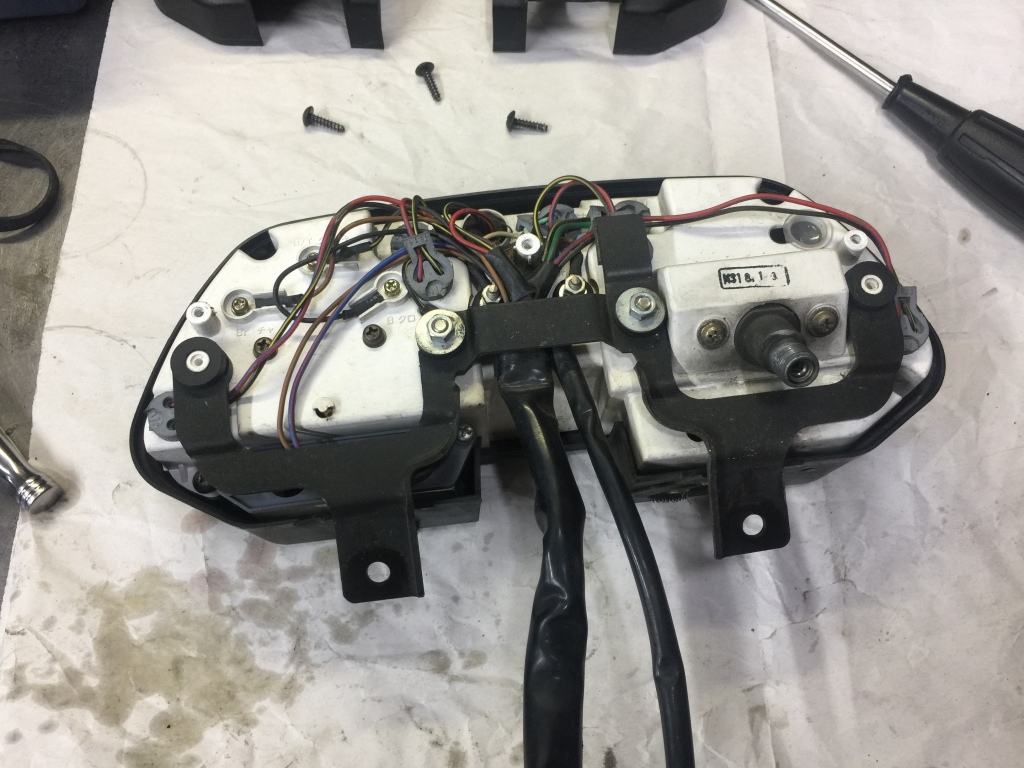

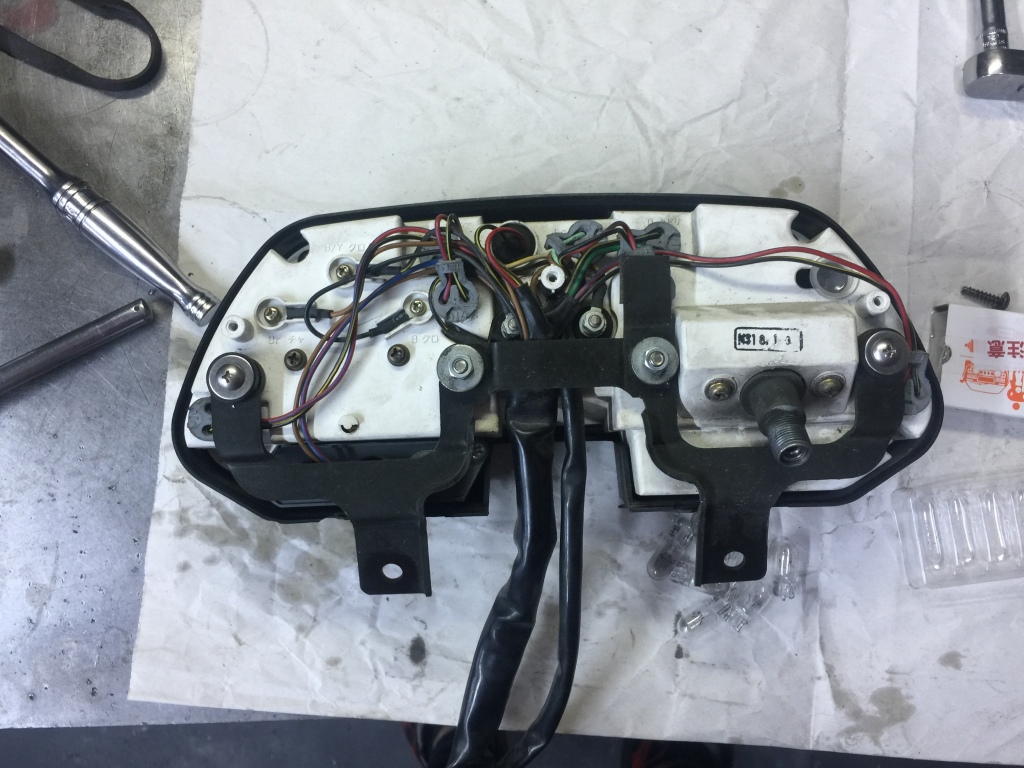

メーターはブラケットがグラつくので点検します。

裏カバーを外してみると、4ヶ所の取り付けの内、2ヶ所しか止まっていませんでした。

ガラスの内側にはクモの死骸が。

アッパーカバーも外してエアブローします。

メーター球は全て新品交換しておきます。

ブラケットは4ヶ所全て締め付けます。

これでぐらつきは無くなりました。

フォークのエアは標準の0.5kg/cm2にしておきます。

最終的に車高を下げる予定ですが、その前に標準状態での操安性をチェックするためです。